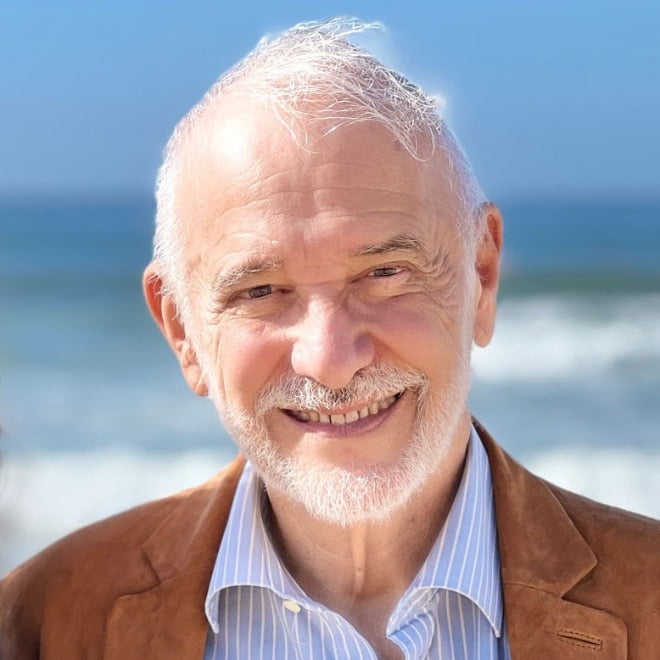

São mais de quatro décadas recheadas de música. Da pop britânica, à música tradicional portuguesa, passando pelo tango ou pela música francesa as influências estão lá, mas o som é único e intransmissível.

Uma montanha-russa onde Rodrigo Leão se aventurou. Fundador dos Sétima Legião (1982) e Madredeus (1985), em 1993 lançou-se a solo e, daí para cá, nunca mais parou.

Para além de discos e outros projetos em que colaboraram nomes como Sónia Tavares (The Gift), Camané, Rui Reininho (GNR), Adriana Calcanhoto, Rosa Passos, Ana Vieira, Beth Gibbons (Portishead), Neil Hanon (Divine Comedy), Stuart A. Staples (Tinders- tics) ou Melingo, ainda teve tempo e engenho para compor para televisão, teatro e cinema, como, por exemplo, “O Mordomo” que esteve pré-selecionado, na categoria de Melhor Banda Sonora para aos Ós- cares; ou o sucesso de bilheteira nacional que foi “A Gaiola Dourada”.

Não se estranha que, ao longo deste percurso tenha sido muitas vezes distinguido com prémios, quer em Portugal, quer no estrangeiro: a revista “Billboard” (EUA) considerou o álbum “Cinema” um dos melhores do ano de 2004. O facto de em 2013 ter dito que estava “completamente nas tintas para os prémios”, não impediu o realizador espanhol Pedro Almodóvar de o considerar “um dos mais inspirados compositores do mundo”. Mas não era preciso, os portugueses há muito que o sabem.

Diz que este trabalho tem uma “toada diferente”, que os arranjos têm novidades e que a inspiração vem de outro lugar”. Quer especificar?

Nunca na vida me passaria pela cabeça fazer um disco em que sinto – e que as pessoas também sentem, penso eu – que parte de alguma música que eu ouvi na minha adolescência, (José Mário Branco, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Fausto, e, na altura, nem era dos mais fãs…), me marcasse, mas ouvi-os, ficou-me e, uns anos mais tarde, por volta dos 30 anos, marcou-me ainda mais…

Em tempos apontava a pop britânica, a música clássica, a brasileira ou a francesa como algumas das suas mais fortes influências. Neste trabalho, em alguns temas, nota-se a influência da música tradicional portuguesa. Por exemplo, nos temas “O Rapaz da Montanha” e “O Canto dos Lobos”), na percussão; ou em “Lobos do Mar” que nos remete para os anos 70, para o som, sei lá, do GAC… Será assim?

Está completamente certo. Este é o meu disco mais português. A minha maneira de trabalhar, ao longo destes 30 anos a solo, tem-me levado a percorrer diferentes áreas musicais. Desde a música clássica – apesar de eu ser um autodidacta – até à pop britânica, música popular brasileira… Para mim foi uma alegria manter a minha sonoridade, mas percorrendo caminhos diferentes. Este disco foi inesperado, mas tudo começou aqui, em casa, em Avis, há uns três anos, quando, uma noite, eu e a Carolina [Ana Carolina Costa, letrista e mulher de Rodrigo Leão] pusemos uma música, ela fez a letra [“Cadeira Preta – Se Deus perdoa a quem se engana, quem é que perdoa a Deus…”] e eu canto pela primeira vez algumas canções, no coro, claro, e a verdade é que a seguir a termos feito essa música tive a certeza do disco que queria fazer. Na altura estava a preparar o projeto Piano Para Piano com a [filha] Rosa, mas aquela ideia ficou em suspenso e sabia que o ia fazer.

E este é inteiramente cantado em português. Imensos artistas conhecidos, portugueses e estrangeiros cantaram os seus temas, desta vez recorreu apenas, praticamente, à prata da casa e para as palavras também…

Sim. A Carolina sempre fez uma parte das letras, mas desta vez ela percebeu o disco que eu queria tentar fazer. Foi em novembro do ano pas- sado que eu comecei a concentrar-me mais neste disco. Tinha essa música [“Cadeira Preta…”] e uma pasta no computador onde, às vezes, ia pondo ideias, improvisos, apenas dois ou três acordes que ia guardando. A partir desse material fui compondo, já sabendo, ao contrário de muitos outros discos, o caminho que queria percorrer. Sempre com a preocupação de não cair numa imitação. E com a particularidade de ser eu a cantar. Algumas das canções estavam na minha tonalidade e escrevia umas palavras, sem muito sentido, só para caberem na métrica, mas a verdade é que algumas acabaram por ficar. Depois fizemos vozes, pedi à [filha] Sofia para fazer algumas.

Um disco complicado?

Foi um disco, por um lado, muito complicado: a meio do processo comecei a ter uma série de dúvidas, mas aconteceu uma interrupção de três meses em que estive a trabalhar a banda sonora para um documentário da Petra Costa [realizadora brasileira que fez “Democracia em Vertigem”]. Estava um bocado chateado por não estar a trabalhar no meu disco, mas, ao mesmo tempo, foi importantíssimo porque houve ali uma pausa que me permitiu refletir mais nas músicas e amadurecê-las. Depois veio o verão e, por milagre, com a casa sempre cheia de amigos, compus mais três ou quatro temas, aqui em Avis, e a partir de setembro até finais de janeiro.

E depois?

Bom, foi um trabalho muito intenso, com toda a equipa a fazer experiências na nossa sala de ensaios, a experimentar vozes… Queria o José Peixoto [Madredeus] a tocar guitarra em cinco temas; o Car- los Poeiras num tema, a Celina noutro, mas também o Gabriel [no acordeão], e não queria um som de bateria clássica e o Fred percebeu muito bem o que era pretendido, com o bombo e outras percussões… o adufe, por exemplo. As músicas que marcam o dis- co têm, de facto, esse ambiente. O coro que não é o habitual, e fui ganhando um entusiasmo grande. Estou contentíssimo porque, independentemente de o disco ter êxito ou não, acho que é daqueles traba-lhos que terminei de alma cheia. Eu e todos os que nele participaram.

O ano passado tocaste em Beja, com a Rosa, onde apresentaram “Piano Para Piano”; em 2016, na Arena de Évora, com o Scott Matthew tocaram o “Life is Long”, em 2014 estiveste em Avis – a tua segunda terra; e antes, em 2012, apresentaste “A Montanha Mágica” em Portalegre. Com o novo trabalho, já tens previsto algum concerto na região?

Temos um problema que é o facto do disco ter estado para sair em novembro do ano passado, e tal não ter acontecido. Apesar disso fizemos duas apresentações no Centro Cultural de Belém, em janeiro, com dois dias esgotados, e foi uma grande surpresa porque o disco ainda não tinha sido lançado. Temos uma série de concertos marcados, mas a forma como as Câmaras trabalham hoje em dia, provavelmente, se isto correr bem, vamos ter esses concertos só para o ano.

Já leva mais de 40 anos de carreira: Sétima Legião (ontem tocaram no Estoril), Madredeus, música para cinema e televisão, colaborações muito diferentes. Como é que definiria o seu percurso?

É a liberdade.

A propósito, em 2020 saiu “O Método”, que quase não foi apresentado ao vivo devido à pandemia; depois, durante o recolhimento gravou o EP “Avis 2020” e logo após a pandemia “A Estranha Beleza da Vida”, trabalhos que foram reunidos num triplo disco com o nome “Liberdade”. No título, para mim, é óbvia a referência ao fim da pandemia…

Mesmo com a pandemia continuei a ter a liberdade de fazer a música que queria, e isso também marca estes últimos 30 anos. A liberdade e a sorte de ter trabalhado com gente tão diferente e receber influências dessas correntes musicais na minha música. Estive 10 anos em dois grupos, a Sétima Legião e Madredeus, onde aprendi imenso, mas a verdade é que eu sentia que, por exemplo, as músicas do meu primeiro disco [“Ave Mundi Luminari”] não cabiam naqueles projetos. A vontade de fazer coisas diferentes, com formações diferentes, é uma coisa importante e que torna o processo menos repetitivo.

Já que se falou em liberdade, o que pergunto é se acha que com o mundo de pernas para o ar, a liberdade, em sentido lato, está em causa?

Pois. Vivemos tempos estranhos, tão injustos, com estas guerras… É inadmissível haver tanta fome no mundo inteiro, tanta pobreza, tanta injustiça. Estamos a cair no precipício. Quero acreditar que há muita gente a esforçar-se para podermos viver num sítio melhor. Definitivamente, não são tempos bons e não sei onde vamos parar. Por outro lado não vejo motivo para desistir.