Respirar-te o sangue

bebendo-te o perfil

bordando-te o perfil

a ponto-pé-de-sombra

e de flor

a ponto-pé-de-amor.

Respirar-te o mover

bebendo-te o sorrir

bordando-te o sorrir

a ponto-pé-de-parto

e de partir

a ponto-pé-de-afago

e de flor:

minha mãe meu amor

[Maria Teresa Horta – “Minha Mãe, Meu Amor”]

A mãe percebe até o que os filhos não dizem. A minha não era diferente. Era alentejana e escorpião, e as alentejanas e as escorpiões são tramadas. Tinha uma paixão enorme por hortênsias azuis, brancas, vermelhas, uma das flores mais belas da Natureza. E que dizer da forma como decorava os pratos, tornando as refeições simples em sublimes, com cores e texturas que conferenciavam entre si? É a pessoa que melhor conheci e a melhor que conheci.

Para além do muito amor que sempre lhe manifestei, tinha (tenho) uma infinita admiração por ela (utilizo o presente, ainda que tudo se refira ao passado recente). Herdou do seu pai (Joaquim) a lucidez, a seriedade, a bravura, da mãe (Mariana) a irreprimível teimosia. Dos dois a capacidade de resistência e a noção de que vale a pena ser honesto. Se me pedissem, de imediato, que enunciasse alguns traços da sua personalidade, respondia a coragem e a decência, atributos de aristocracia de carácter.

Foi sempre discreta e bem sei, por amor à prole, as adversidades e as dores que sofreu devagarinho, a ansiedade que encobriu, a olímpica compaixão que mostrava. E a sua secreta e altruísta humanidade. A integridade também, mas a falta de paciência para personalidades tóxicas, igualmente. Na verdade, também era titular de idiossincrasias: algumas derrubavam-me de tanto rir, outras comoviam-me, nenhuma me deixava indiferente.

Oito de novembro, tempo em que festejavam o dia dos [seus] anos como se, todos os dias, não fossem os dias de anos da minha mãe, que eram os dias da afabilidade dela, das labutas, dos ofícios, das tribulações, do começar de novo. Cada conquista adquirida milímetro a milímetro.

Ela voava, como os anjos. A insensibilidade e a misoginia de uma época – os homens, maioritariamente, mandavam no Alentejo (como em todo o país, subdesenvolvido que era); e a cartilha machista – e o poder instituído – era longa, passando de mães para filhas, numa herança disciplinada e castradora – desde pequenina que era treinada naquele tédio antigo para ser assim e assim não a permitiram voar quanto ela queria.

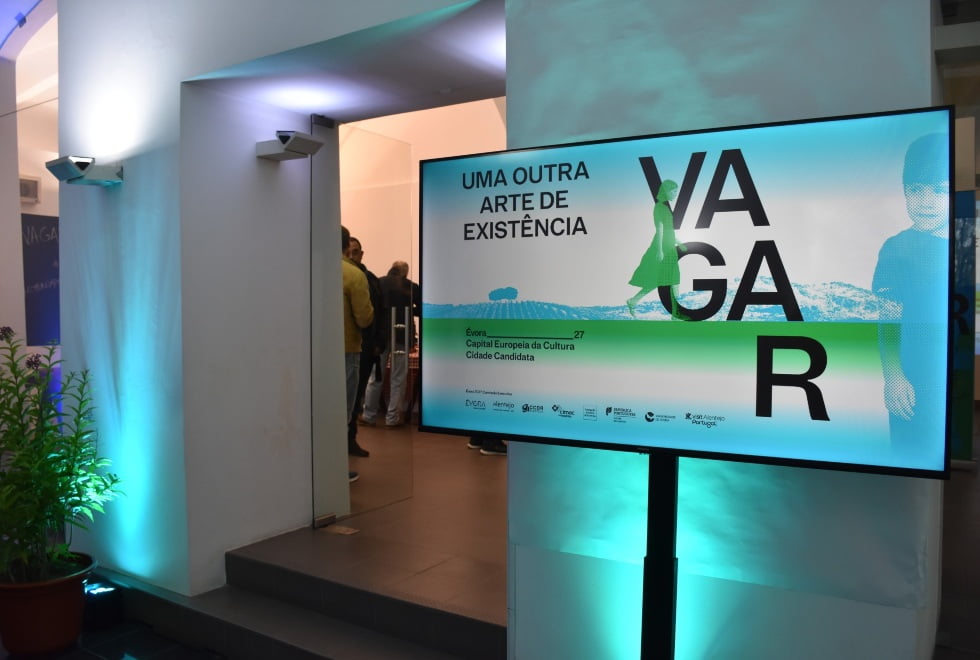

Parecia a Pipi das Meias Altas, loira arruivada e sardenta, quando chegou menina e moça a Évora (Ruas ermas sob os céus…) – aquela cidade branca onde o Inverno era frio e o Verão sem sombra, um tempo vivido devagar. Vergílio Ferreira, que a habitou, escreveu certa vez: “Évora é uma cidade branca como uma capela. As veredas dos campos convergem para ela como os rastos de esperança dos Homens. E, tal como uma capela, Évora é habitada pelo silêncio dos séculos e dos campos que a envolvem […]”.

Transportes difíceis, 13 anos, vinda da aldeia (onde foi medicamente acompanhada por Fernando Namora, que, para além de clínico de província que exerceu por aquelas bandas, também escreveu sobre as gentes alentejanas, como se pode ler em “Retalhos da Vida de um Médico”), instalou-se na Rua de Cicioso, em pleno centro histórico; contava-me amiúde a lenda que referia que quem vai de Pavia para a Malarranha há uma ponte romana que dizem ter sido feita pelo diabo, numa noite. Tinha como ajudantes as bruxas e os diabinhos. E aos pés do Monte foi concebida, num contexto geográfico de dificuldades económicas que alastrava em toda uma pátria assinalada pelo medo, miséria, crendices e superstições. Criou-nos atenta, com uma jurisprudência muito particular para com os filhos.

Sou o mais novo de três (tipo, os sobrinhos do Donald, no caso em apreço: Zezinho, Quim e Luisinho), e os filhos eram, para ela, as âncoras da sua vida, pedaços dela. A minha mãe não parava, irrequieta, parecia uma formiguinha. Andava o dia todo e ainda tinha entusiasmo para sair seja lá para onde fosse. Ela renascia, cada manhã, para completar mais um dia inteiro de apoio a todos. Era a mulher, a mãe, a amiga, o encontro, a dedicação, a que se desdobrava, a que nunca se desfazia, a que estava sempre e sempre acordada.

Na sua sabedoria, era a psicóloga, a farmacêutica, a enfermeira. Estás doente? Lá vinha ela dócil com um diagnóstico tranquilizante e um chá de erva cidreira. Ela liderava, mesmo que não percebêssemos isso, mas nunca totalitária. Limpava, cozinhava, costurava, bordava, tricotava, brigava, decidia, arrumava, encorajava, suava, gargalhava, amava. E quando fazia serão, trauteava música popular do Alto Alentejo: Eu gosto muito de ouvir / cantar a quem aprendeu. /Houvera quem me ensinara, / quem aprendia era eu.

Quanto a minha mãe bem-queria, tantas e tantas vezes com descrição, na plenitude do silêncio. Tomava conta de tudo, observadora e vigilante, sempre tinha um alento que servia de afago nos piores dias. Foi para ela que tantas vezes corri quando me atingia o sofrimento. Foi com ela, também, que, devido ao meu sangue inquieto, chorei, a sério – e foi através de um véu de lágrimas que a vi nos hospitais Espírito Santo e Garcia de Horta, em carne viva (o éter dos hospitais, a longa espera nas consultas, a ansiedade dos exames, das análises, dos relatórios…), foi com ela que muitas boas gargalhadas dei.

Foi ela (com a cumplicidade do meu pai) que me proporcionava uma semanada para ir à papelaria na Praça do Giraldo comprar os “Sete” e/ou os “Cinco”, da Enid Blyton e, por vezes, um álbum do Tintim em francês. E assim foi, durante a minha vida com ela. Foi-me, assim, possível, desde cedo, observar que a maternidade é, essencialmente, dádiva e responsabilidade. E algum temor, por certo. Mas tal como Pedro Paixão, acerca da sua mãe, também lhe dizia muitas vezes que ela tinha culpa de tudo; (mas) falava com ela todos os dias; não podia passar sem ela. Mas também podia citar o escritor quando diz “[…] mãe, obrigado por desculpares sem ser preciso eu pedir, todas as minhas injustiças e todas as minhas faltas, mãe, enquanto eu viver tu vives sempre comigo e quando eu morrer eu vou logo ter contigo”. Mas ela estava lá, sempre, alerta e a dar carinho e muito, muito Amor.

Podia escrever, com reconhecimento, que foi com a minha mãe que visitei pela primeira vez a cidade que mais me marcou, Londres e o melhor Sunset Boulevard de sempre; foi com a minha mãe (e com o meu pai) que, aos 12, 13 e 14 anos, corri todos, mas mesmo todos, os teatros de Lisboa (levou-me aos camarins das grandes atrizes e dos grandes atores da cena lusa); foi com a minha mãe, que, perdidos numa noite escura, contámos os trocados para ir ver um espetáculo qualquer que começava bem tarde, mas que nos aliviava de uma noite que prometia ser tensa; foi com a minha mãe que passei a noite quando o meu filho, na Alfredo da Costa, teimava em nascer; foi a minha mãe que me ouviu entre sonhos falar alto; foi a minha mãe que não adormeceu em noites longas para que eu pudesse sonhar. Mas também podia reconhecer, com saudade, que em criança percorria toda a cidade de Évora para lhe oferecer figos – o seu fruto preferido – que comprava no caminho entre os Salesianos e o Bairro da Senhora da Saúde; que apanhava amores-perfeitos para lhe oferecer e que a surpreendia sempre no dia em que fazia anos.

No 25 de abril, eu tinha 10 anos, frequentava a Escola Preparatória André de Resende, acordei com a voz da minha mãe comentando com as vizinhas que havia uma revolução e mostrava-se feliz porque tinha filhos rapazes que, assim, nunca iriam à guerra. Mãe, tu também foste liberdade (admiro-a pelo espaço de liberdade que nos atribuiu). E podia voltar a escrever o quanto ela se sentiu orgulhosa quando, um dia, me viu subir a escadaria da Faculdade de Letras de Lisboa ou quando fui fazer formação especializada para Maastricht; o quanto me tocou quando, já muito adulto, a via ficar à espera que eu entrasse no comboio, pensando que a não via, para só depois retomar o seu caminho. Sempre a primeira a chegar, a última a sair, a primeira a telefonar, a última a despedir-se. A minha mãe não era diferente de outras mães, mas tinha uma coisa que outras (e outros pais) nem sempre têm: era incondicional. Sempre foi e, mesmo que a dor a abatesse, tinha o mesmo brilho naqueles olhos cor de paraíso.

Quando penso na minha mãe, penso numa cristã (de verdade) empenhada que foi sempre toda a vida. Como no seu salmo preferido, o Senhor foi sempre o seu pastor e, por isso, nada lhe faltou, mesmo quando tudo escasseava. Até quando a Senhora Dona Morte, sem aviso, resolveu levar o seu filho do meio (Stabat Mater dolorósa iuxta Crucem lacrimósa, dum pendébat Fílius).

Por que Deus permite / que as mães se vão embora? Pensava (ela) que era eterna. E eu acreditava nisso. Devia morrer-se de outra maneira. Sem sofrimento. Partiu, entre dores físicas, mas com confiança. A um passo do seu Deus. Seria tão bom e merecido que a minha mãe estivesse viva e bem-disposta, a piscar aqueles olhos azuis, a saborear a vida que sabia viver.

Vejo-me, ainda e por fim, tentado a socorrer–me de Almada Negreiros e confessar (parafraseando): Quando ela passava a sua mão pela minha cabeça! Quando ela passava a sua mão pela minha cabeça era tudo tão verdade.

[Imagem parcial de “Mulher com criança na praia”, Pablo Picasso, 1921]