Capaz de “alimentar Portugal inteiro”, a terra alentejana, foi Maria Lamas quem o escreveu, “está impregnada de indizível angústia”. Uma província, como à época se dizia, onde “tudo assume proporções vastas”. São “as grandes lavouras, as grandes riquezas, as grandes distâncias”. Talvez por isso, por aqui, neste Alentejo de há 75 anos, a camponesa tinha “uma feição diferente” da das outras regiões do país.

“A mulher do campo alentejana trabalha, sem dúvida, mas não é ‘animal de carga’ como as suas irmãs do Norte”, ainda que su- jeita a “períodos intensos da faina agrícola”, como a apanha da azeitona e da bolota, as mondas e as ceifas, assinala Maria Lamas no fascículo de “As Mulheres do Meu País” dedicado ao Alentejo.

Publicada entre 1948 e 1950, a obra representa, segundo Emília Tavares, “uma resposta/protesto da autora pela ordem política de dissolução do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, em 1947, organização histórica à qual presidia desde 1945 e que teve desde a sua criação em 1914 um papel determinante na representação, a nível nacional, das lutas do movimento feminista internacional”.

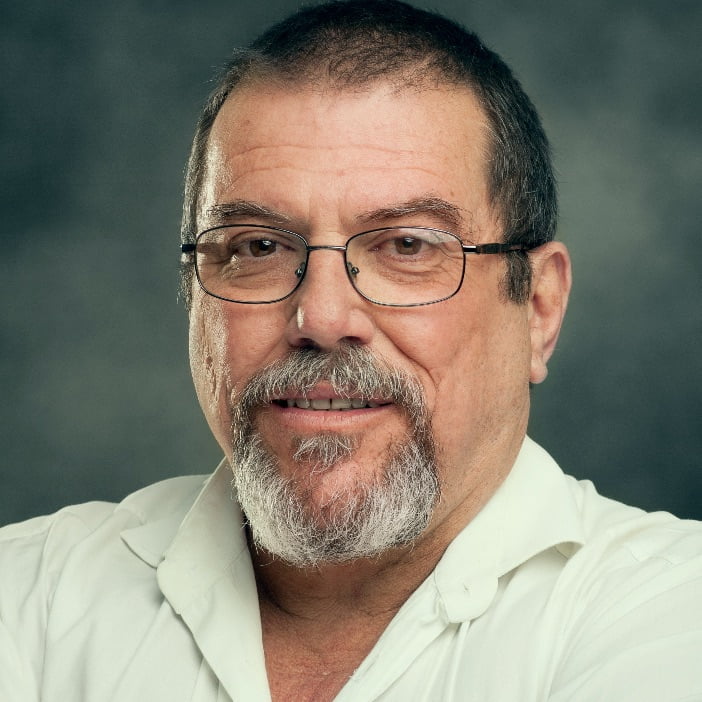

Curadora de fotografia e de novos media do Museu Nacional de Arte Contemporânea, e responsável pela reedição da obra, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Emília Tavares sublinha que o livro é também “um projeto sobre o trabalho e a condição feminina, o que desde logo o posiciona num âmbito singular, sobretudo quando a política de propaganda do Estado Novo promovia a tipificação estético-cultural da população portuguesa”.

Destacada jornalista, escritora e ativista pelos direitos das mulheres em Portugal, Maria Lamas empreendeu em finais da dé- cada de 40 uma viagem por todo o país, com o objetivo de documentar as condições de vida das mulheres portuguesas, num perío- do marcado pela pobreza, analfabetismo e repressão política. O livro que daí resultou é considerado “um marco no feminismo português, pela forma inédita como deu visibilidade à realidade das mulheres rurais e operárias, destacando tanto as suas dificuldades como a sua força e resiliência”.

Com uma máquina fotográfica na mão e espírito de repórter, Maria Lamas percorreu aldeias, vilas e cidades, recolhendo tes- temunhos e imagens que hoje constituem um valioso registo etnográfico e social. Vê as camponesas alentejanas desse período como integrando uma de duas categorias. Por um lado, as “mulheres do ‘pessoal’ que se emprega na lavoura, contratado ao ano”, para as quais “a vida, embora de baixo nível, decorre num relativo equilíbrio económico”. Por outro, aquelas “cujos maridos trabalham apenas durante temporadas”, precisamente por isso apelidados de “temporeiros”, para as quais “tudo são incertezas, passando grandes aflições e miséria, quando, por qualquer razão, o trabalho falta, pois a jorna mal lhes dá para se manterem durante as épocas de faina, quanto mais para se precaverem contra as necessidades dos dias parados”.

Voltaremos ao ciclo da vida rural nesse Alentejo de há 75 anos, também haveremos de ir aos “balhos” e outros folguedos, mas por agora registemos a passagem em que Maria Lamas regista a não existência de “diferença sensível” entre a mulher alentejana desse tempo e as das restantes regiões do país: “o mesmo apego a crendices absurdas, a mesma inconsciência perante os mais graves problemas da sua vida de mulheres, mães e cidadãs”.

Um dos exemplos seria a hipocrisia registada pela autora quando, por exemplo, se dava o caso de uma rapariga solteira engravidar: “A família despreza-a, mais para dar ‘satisfação ao mundo’ que por indignação. As outras mulheres, porém, mostram-se compreensivas e fazem o que podem para amparar essa rapariga. Depois… tudo se esquece e a própria família volta a recebê-la no seu seio”.

Claro que no campo, isto é, tanto nas aldeias como na maioria das vilas, não ha- via parteiras, só sendo chamado o médico caso a coisa corresse mal. De resto, as parturientes contavam apenas com a ajuda das “comadres”, moderando o trabalho nas três a quatro semanas seguintes ao parto. “Não caia nem faz qualquer coisa que a exponha ao tempo, e deve trazer sempre lenço na ca- beça, para não ser considerada ‘pessoa sem juízo’ ou ‘pouco assente’”.

Em matéria de crendices, Maria Lamas regista que os camponeses continuavam a preferir “os virtuosos aos médicos”, sendo que um “virtuoso” ou “virtuosa” não necessitavam de ser adultos, podem ter apenas 11 ou 12 anos. “Faz rezas e receita remédios caseiros ou mesmo para serem preparados na farmácia; não marca preço à consulta: recebe o que quiserem dar-lhe.

O povo atribui-lhe poderes misteriosos, superiores a toda a ciência”. O seu “poder” não se resumia apenas a “curar” doenças, mas também maus-olhados. “Os próprios doentes chegam a fazer viagens longas e extenuantes, para consultar um ‘virtuoso’. E contam curas espantosas que atribuem, sem admitir contestação, à sua influência misteriosa e remédios milagrosos”.

Em boa verdade, como sublinhou a autora de “As Mulheres do Meu País”, a crendice num “virtuoso” não era exclusivo das famílias mais pobres. “Também há grandes lavradores e lavradoras que recorrem aos ‘virtuosos’, se não para as suas próprias doenças, para as doenças do gado”. De resto, “se os animais morrem é porque se trata de bruxedo, invejas e pragas que só benzeduras especiais podem anular; se arribam, foi graças à eficácia do remédio aplicado”.

Já nesse período o sentimento religioso, a sul, era “muito menos vivo” que nas ou- tras regiões do país. “As ‘aboinhas’ do trigo, borboletas pequeninas, brancas, e qualquer outra coisa que se lhes afigure estranha, são bruxas, ‘coisas más’, que podem influir no seu destino. Para se defenderem de todos estes perigos misteriosos, usam amuletos e “arrelíquias”.

“A edição do livro”, refere Emília Tavares, “não obedece a uma relação tradicional entre texto explicativo e imagem ilustrativa, muito embora pareça ser essa a sua estrutura matricial”. Dito de outra forma, “cada imagem, ainda que inserida no texto geral, apresenta comentários longos, micronarrativas cujo ob- jetivo é a compreensão da vida real destas mulheres”. No capítulo dedicado ao Alentejo, além de fotos da própria autora, surgem imagens, por exemplo, de Artur Pastor, reproduções de quadros de Manuel Ribeiro de Pavia e Demóstenes Espanca.

“A autora interpela constantemente o significado das imagens, as suas e as de outros autores, revelando com as suas legendas longas a identidade singular e coletiva deste vasto retrato feminino, explicando o que vemos, a sua marca histórica e social, as suas consequências, os seus paradoxos e impossibilidades, criando mesmo tensões de significado entre a imagem e o texto”, refere.

Numa dessas imagens, precisamente da autoria de Demóstenes, irmão de Florbela Espanca, vê-se uma jovem ceifeira, sorridente, surpreendida com a fotografia. “Deve ser assim, com este mesmo ar de alegria instintiva, que elas fazem as baias a qualquer viandante que avistem no caminho”, escreve Maria Lamas. Explicando: “Durante o tempo da assêfa [já veremos de que se trata] as mulheres, talvez por influência da vida em plena natureza, longe da quietação da aldeia, tornam-se mais animadas e desenvoltas, perdendo o acanhamento que lhes é peculiar, mesmo em relação aos estranhos”.

A ‘assêfa’ – dito em português corrente, a ceifa – coincidia, como ainda coincide, embora a área de cultura de cereais tenha atingido mínimos históricos, com “o pino do verão”. Ainda assim, será uma (talvez) espantada Maria Lamas a assinalar que, apesar do calor, a indumentária das ceifeiras parecia “destinada” ao tempo frio. Ou seja, “meias grossas; lenço puxado para a cara; chapéu de feltro preto enterrado na cabeça sobre o lenço”. Diga-se que não eram apenas as mulheres a vestir-se desta forma: “Os homens também se apresentam, durante a canícula, com o pelico e safões de pele de ovelha que usam no inverno”. Assinala a autora o velho aforismo popular, segundo o qual “o que tira o frio, tira o calor”.

O calendário agrícola – assinalei anterior- mente que voltaríamos ao ciclo de vida rural, e cá estamos – era marcado por dois momentos: a ceifa e a apanha da azeitona. Para a apanha da azeitona, as camponesas alentejanas vestiam “saia de estamenha, com uma barra vermelha pela parte de dentro” e resguardava-se do frio – tudo isto acontecia nos meses de dezembro e janeiro – com uma outra saia que punham pelos ombros, e a que chamavam de “resguardo”, ou de “embrulho”. O farnel não mudava muito: “pão, queijo e um pequeno tarro de lata com azei- tonas do ano anterior”, transportado dentro de um saco de pano, apelidado de “taleigo”.

Já as mondas – duas por ano, em fevereiro, “quando as searas estão ainda muito baixas” e em abril – e a ceifa, seguiam rigorosos preceitos. “A comida de todas é feita na cocaria, que vem a ser uma cozinha ao ar livre, quase sempre junto de um sobreiro ou azinheira, que torna o lugar mais agradável, com a sua vasta sombra”.

A descrição da cocaria feita por Maria Lamas revela a forma atenta com que se dedicou à região: “uma mulher, especialmente contratada para esse fim e à qual, nalguns sítios, chamam a ‘cóque’, vigia as panelas de barro – tantas quantas são as ceifeiras – dispostas em volta da fogueira. À hora das refeições, cada uma retira a que lhe pertence e acampa onde mais lhe agrada, para comer”.

Durante todo o período da ceifa, as mulheres dormiam ao ar livre, no restolho. “A maioria faz abrigos com molhos de trigo, costumando as mulheres agruparem-se à parte dos homens”. O trabalho era de sol a sol, começando de madrugada e até ao anoi- tecer, embora com um período de descanso, a sesta, “às horas de maior calor”.

Sendo certo que no Alentejo havia, pelo menos nessa época, “menos arraiais” que nas ‘províncias’ do norte, ainda assim as jovens aldeãs perdiam-se por “balhos e funções”. De uma forma geral, assinala a autora, havia dois géneros de bailes, o “rasteiro”, mais vagaroso, e o “puxado”, mais rápido. A que soma o cante.

A propósito desta sua obra, Maria Lamas nota que “todas as mulheres do povo se parecem umas com as outras, vivam onde viverem… a sua natureza é a mesma”. Ou seja: “mais ou menos rudes conforme o seu nível de vida, todas são irmãs na luta, na resistência ao trabalho e ao sofrimento, no heroísmo obscuro… a força que as impele tem raízes fundas, na terra e na própria vida”.

ELAS, QUE CANTAM

No seu retrato da condição feminina nos campos alentejanos de há 75 anos, Maria Lamas assinala que os “balhos e funções” com que rapazes e raparigas se entretinha eram simples divertimen- tos. “O que exprime, de forma profunda, o isolamento e a melancolia ancestral do povo alentejano são os seus cantos, de uma beleza impressionante”.

Ao contrário de outras regiões, por aqui, escrevia, “não são as mulheres que entoam esses cantos, a duas e três vozes, mas sim os homens, onde quer que se encontrem reunidos, na venda ou à esquina de uma rua, sem ensaios nem prévios acertos. Os cantares alentejanos são inconfundíveis, pela nostalgia de que estão impregnados e pelo seu ritmo dolente”.

As mulheres, obviamente, também cantavam. “Quando os ranchos regressam às aldeias”, escreve Maria Lamas, “termina- da a faina da ceifa, por muito esfalfadas que vão, as ceifeiras mais novas, solteiras, costumam cantar em coro. A volta a casa é sempre um acontecimento que alvoroça as pequenas povoações”.